03.「スイカの嗜好」に関するアンケート

大半の人は、スイカが好き。購入する際は、「一玉丸ごと」が主流。不満点には「種」を挙げる人多し。

そのまま食べるのが基本だが、調理や加工の需要にも注目。

「夏の風物詩」のフレーズどおり、大半の人がスイカを好むことが分かりました。購入形態としては「一玉まるごと」が主流となっていますが、個食化の影響から、半分より小さくカットしたサイズも人気のようです。また不満点としては、「種」を挙げる人が多く見られました。スイカの食べ方については、そのまま食べるのが基本ですが、調理や加工をして食べる需要があることも分かりました。

回答者数:3452人

実施期間:2012年5月18日~2012年5月31日

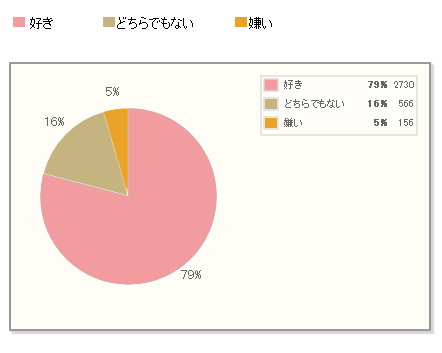

【Q1】「スイカ」は好きですか?

約8割がスイカを「好き」と回答。嫌いな人は1割に満たず。

昔から夏の風物詩として親しまれてきたスイカ。回答者の大半(79%)が「スイカを好き」と回答しており、その人気ぶりが伺えます。一方、「スイカを嫌い」と回答している人はわずか5%と1割に満たず、割合として見るとスイカを食べない人はそれほど多くないことも分かりました。

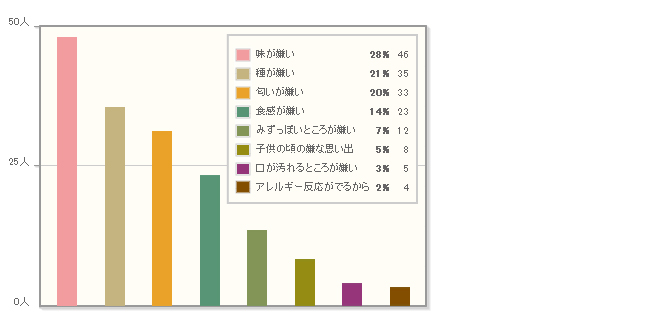

【Q2】スイカのどこが嫌いですか?(フリーアンサー)

スイカが嫌いな理由ベスト3は「味」・「種」・「匂い」。

1位は「味~」で回答数の約3割を占めています。2位は「種~」(21%)となっており、種のせいで食べにくいことも、スイカが敬遠される理由のようです。3位は「匂い~」(20%)、4位は「食感~」(14%)、5位は「みずっぽい~」(7%)という結果に。こうしてみると、味以外の要素からスイカを敬遠する人が多いことが分かります。

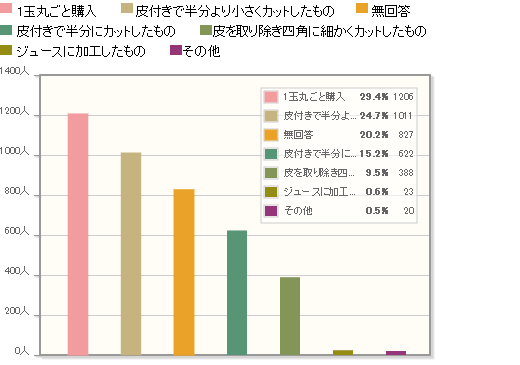

【Q3】どんな形態でご購入されますか?(複数回答可)

1位は「丸ごと購入」。2位は「半分より小さいカット」。

1位は「一玉丸ごと購入」(29.4%)。2位は「~半分より小さくカット~」(20.2%)であり、4位「~半分にカット~」(15.2%)を上回りました。半分より小さいサイズが人気なのは、少人数世帯の増加に伴い個食需要が高まっているためだと考えられます。ただし、さらにサイズの小さい「~四角に細かくカット~」は9.5%と1割を切る結果に。細かくカットしたスイカは個食需要にマッチした形態ですが、「取り扱っている店舗が少ない」「量のわりに価格が高い」などの理由から、購入するケースが少ない可能性もあります。

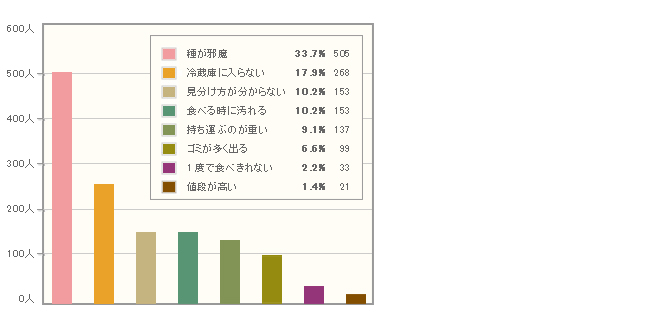

【Q4】スイカを購入される時や食べる時に困った事はありますか?

(フリーアンサー)

スイカで困ること1位は「種が邪魔」。

1位は【Q2】「スイカが嫌いな理由」と同様に「種~」となっており、種はスイカを食べる上で避けられない問題といえます。こうした傾向を踏まえると、「種なしスイカ」の需要は意外と高いのかもしれません。その他の回答を見ると、2位「冷蔵庫に入らない」(17.9%)、3位「~美味しいか見分け方が分からない」(10.2%)、4位「~重い」(9.1%)など、様々な不満が挙げられていますが、販売側の工夫で購入促進に繋げられる余地もありそうです(例:3位の場合は糖度表示などを行い、美味しさを視覚的に伝える)。

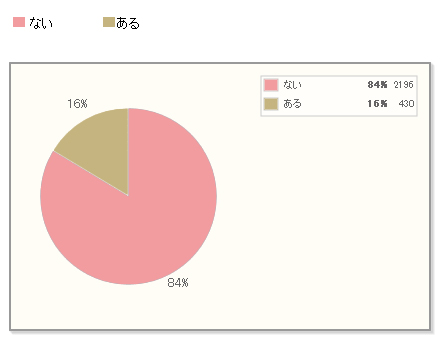

【Q5】スイカをそのまま食べる以外に調理や加工されたりする事もありますか?

スイカを食べる際、2割弱が「調理や加工をする」。

スイカはそのまま食べるのが定番ですが、16%の人が「調理や加工をして食べる」と回答しています。調理や加工の傾向を分析することで、スイカの新しい販促提案に役立てられるかもしれません。調理・加工の具体的な内容については、【Q7】で調査を行いましたので、ご覧ください。

属性に関するデータ

- 男女比

- 男性: 1541人(44.6%)

- 女性: 1911人(55.4%)

- 年代比

- 10未満: 2人(0.1%)

- 10代: 105人(3.0%)

- 20代: 602人(17.4%)

- 30代: 1048人(30.4%)

- 40代: 1123人(32.5%)

- 50代: 468人(13.6%)

- 60代: 97人(2.8%)

- 70代: 5人(0.1%)

- 100以上: 2人(0.1%)

- 婚姻比

- 未婚: 1620人(46.9%)

- 既婚: 1832人(53.1%)

- 子どもの構成比

- いない: 1870人(54.2%)

- いる(扶養): 1245人(36.1%)

- いる(独立): 201人(5.8%)

- いる(扶養・独立両方): 136人(3.9%)

- 職業比

- 会社員: 1603人(46.4%)

- 主婦: 721人(20.9%)

- 無職: 191人(5.5%)

- 学生: 177人(5.1%)

- 自営業: 172人(5.0%)

- 公務員: 96人(2.8%)

- その他: 492人(14.3%)

- 地域比

- 東京都: 558人(16.2%)

- 神奈川県: 348人(10.1%)

- 埼玉県: 268人(7.8%)

- 千葉県: 258人(7.5%)

- 岡山県: 254人(7.4%)

- 福岡県: 206人(6.0%)

- 愛知県: 205人(5.9%)

- 大阪府: 156人(4.5%)

- 宮崎県: 153人(4.4%)

- その他: 1046人(30.3%)