その「旨い酒」、パッケージ・ラベルで損していませんか?日本酒の未来を切り拓くパッケージ・ラベル進化論

- 日本酒

- パッケージ

- ラベル

2025.11.21

- 1分でわかるAI要約

- 日本酒業界は今、転換期を迎えています。人口減少、国内出荷量の減少、コスト高騰など厳しい環境下で、「旨い酒さえ造れば売れる」時代は終わりました。お客様はスペックではなく、蔵の哲学やストーリーを求めています。特に海外市場や若年層、インバウンド需要では、パッケージ・ラベルによる直感的な魅力発信が不可欠です。古いデザインのままでは、機会損失やブランド価値の毀損を招きます。重要なのは、蔵の「核となる価値」を見つめ直し、ビジュアルコミュニケーションへ転換すること。容器の多様化や購入体験全体のデザインも含めた「パッケージ・ラベルの進化」は、蔵の未来を切り拓く経営戦略そのものです。実際に、菊の里酒造様、木戸泉酒造様、福田酒造様など、パッケージ進化により新たな販路を開拓した成功事例が生まれています。

- 目次

はじめに

「旨い酒」だけでは生き残れない時代に、社長が抱える悩み

「真面目に、旨い酒さえ造っていれば、いつか誰かが認めてくれる」

日本酒造りに人生を捧げてこられた社長であればこそ、そう信じてこられたのではないでしょうか。しかし、ここ数年、その「当たり前」が通用しなくなってきたと感じていませんか?

- 「人口減少で、地元の市場は縮小する一方だ…」

- 「国内出荷量は減り続け、蔵の数も減っている。うちも例外ではない…」

- 「杜氏の高齢化や後継者不足。10年後、今の品質を維持できるだろうか…」

- 「米も燃料も資材も配送費も、何もかもが高騰している。だが、簡単に価格転嫁はできない…」

- 「海外やインバウンドに活路を見出したいが、何から手をつければいいか分からない」

「丹精込めて造ったこの酒の『本当の価値』が、どうもお客様に伝わっていない気がする」

という漠然とした焦りではないでしょうか。

地元に依存した経営は今後ますます厳しくなる。5年後、10年後も、この蔵を、従業員を、そして何より先代から受け継いだ「酒の味」を守り続けていくために、今、抜本的な事業改革や戦略の見直しが必要になっています。

実は、その多くの悩みを解決する強力な鍵が、皆様が「ただの入れ物」「ただのレッテル」だと思っているかもしれない、『パッケージ・ラベル』に隠されています。

この記事では、長年多くの酒蔵様の伴走支援 をしてきた私たちが、なぜ今「パッケージ・ラベルの進化」が不可欠なのか、そしてその進化がどう蔵の未来を切り拓くのか、具体的な事例を交えて徹底的に解説いたします。

第1章

なぜ今、日本酒に「パッケージ・ラベルの進化」が必要なのか?

「うちは中身で勝負だ。ラベルなんて二の次だ」

そう仰る社長の気持ちは痛いほど分かります。しかし、市場とお客様は確実に変化しています。

市場の変化:お客様は「スペック」ではなく「ストーリー」を求めている

第一に、日本酒を取り巻く環境が激変しました。

- 国内市場:スペック競争の限界

国内出荷量はピーク時(1973年)比で3分の1にまで減少しています。一方で、クラフトビールやナチュールワインのように、独自の哲学や物語を持つお酒が嗜好品として選ばれています。もはや「精米歩合〇〇%の山田錦」といったスペックだけを語っても、お客様の心には響きません。 - 海外市場:「分かりやすさ」と「世界観」が命

幸い、日本酒の輸出額は過去最高を更新し続けています。しかし、海外のバイヤーやお客様にとって、漢字だらけのラベルは難解な「記号」でしかありません。「この酒は、どんな土地で、どんな哲学を持って造られたのか?」が一瞬で伝わるビジュアルコミュニケーションが不可欠です。 - 顧客の変化:「新しい飲み手」の登場

顧客層も変わりました。従来の日本酒ファンだけでなく、20代~40代の女性(低アル・フルーティー嗜好など)、クラフト嗜好の若者、そして2024年には年間3,600万人を超える訪日客を記録し、こうしたインバウンド需要 も新しいお客様です。彼らは、SNSで共有したくなるような「直感的」な魅力や、その背景にある「ストーリー」を重視します。

従来のパッケージ・ラベルが抱える「伝わらない」問題

こうした市場の変化に対し、従来の日本酒のパッケージやラベルの多くが対応しきれていません。

- 問題点1:没個性化

棚に並んだ時、どれも似たような筆文字、似たような和紙調のラベルでは、お客様の目に留まりません。あなたの蔵が持つ「唯一無二の強み」が埋もれてしまっています。 - 問題点2:情報過多(あるいは不足)

裏ラベルにスペック(酒米、精米歩合、酵母…)を羅列するばかりで、蔵が本当に伝えたい「味わい」や「物語」が伝わっていません。逆に海外向け商品では、情報が少なすぎたり、多言語化が不十分 だったりします。 - 問題点3:飲用シーンの固定化

「一升瓶で宴会」「四合瓶で和食と」という固定観念。もっと気軽に、例えば「缶でアウトドア」「小瓶でアペロ(食前酒)」といった新しいシーンを提案できていません。

お客様が商品と最初に出会う場所は、酒屋の棚やECサイトの画面です。その「第一印象」を決めるパッケージやラベルが古いままで、蔵の哲学や酒の魅力を伝えきれていない。これこそが、多くの酒蔵が直面している最大の課題なのです。

第2章

そのまま放置が一番怖い。パッケージ・ラベルが古いままのリスク

リスク1:「選ばれない」ことによる機会損失

どれだけ旨い酒でも、まず手に取ってもらえなければ始まりません。

酒販店の棚で、他の無数の商品に埋もれてしまう。ECサイトでスクロールされ、素通りされる。特に、海外の富裕層 や感度の高い若者 は、「ピンとこない」デザインの商品は試そうとすら思わないでしょう。それは、未来の優良顧客を丸ごと取りこぼしていることに他なりません。

リスク2:ブランド価値の毀損(コモディティ化)

パッケージやラベルが商品の価値を雄弁に語ってくれなければ、お客様が判断する基準は「価格」だけになってしまいます。結果、安売り競争に巻き込まれ、「高品質(Premium)」路線から「普段飲み(Commodity)」路線へと追いやられてしまいます。丹精込めて造ったプレミアムな酒 が、安売り用の酒と同じ土俵で戦わされる。これほど悔しいことはありません。

リスク3:時代の変化からの脱落

「パッケージやラベルが古い」=「蔵自体が古い」という印象を与えかねません。「新しい取り組みをしていない蔵」「昔ながらのやり方だけの蔵」と見なされれば、新しい販路(ラグジュアリーホテル や海外の高級レストラン など)の開拓は絶望的になります。WEBサイトの未整備 やSNS活用の遅れ と相まって、時代から取り残されてしまうのです。

パッケージやラベルを変えないという判断は、一見「安全」に見えます。しかし実際は、蔵の未来の可能性を狭め、ジリジリと競争力を失っていく「最もリスクの高い選択」になっているのかもしれません。

第3章

スペックからストーリーへ。

日本酒を『進化』させる3つのパッケージ・ラベル戦略

では、具体的にどう「進化」させればよいのでしょうか。

単に奇抜なデザインにすれば良いという話ではありません。蔵の「核」となる価値を見つめ直し、それを「伝わる形」に再構築する ことが求められます。

実は、ここからお伝えすることが一番大切なんです。私たちが考える「進化」には、3つの戦略があります。

戦略1: ビジュアル・コミュニケーションへのシフト

最も重要なのは、「スペックを語る」から「ストーリーを魅せる」への転換です。

- 蔵の哲学を「言葉」にする

まず、自社の「唯一無二の特徴」を言葉にできていますか? 「企業理念・コンセプト」は明確ですか? これが全ての土台です。 - 風土(テロワール)を「ビジュアル」にする

あなたの蔵がある土地の水、米、空気、歴史。それこそが他には真似できない価値です。その「風土の物語」を、ラベルやパッケージで直感的に表現します。 - ターゲットに「最適化」する

誰に届けたい酒なのかを明確にします。例えば、20~40代女性向けなら、低アルコールやフルーティーさを感じさせる軽やかなデザイン。海外の富裕層向けなら、日本のアート性や高級感を纏ったパッケージ・ラベルデザインが有効です。

戦略2: 飲用シーンを広げる「容器の進化」

パッケージ・ラベルの進化とは、ラベルのデザインだけではありません。「容器」そのものの進化も、新たな市場を開拓します。

- 容量・形態の多様化

伝統的な720ml瓶だけでなく、500mlや300mlの小容量、あるいは缶やパウチ といった新しい形態。これらは「家で少しだけ飲みたい」「アウトドアに持っていきたい」といった現代のニーズに応え、新たなファンを掴むきっかけになります。 - 海外基準への対応

輸出を考えるなら、現地のレギュレーション対応は必須です。多言語表記 はもちろん、環境対策(軽量瓶など)やビーガン対応 といった、海外のスタンダードに合わせる視点も「パッケージ・ラベル進化」の一つです。

戦略3: 「購入体験」全体をデザインする

お客様の手元に届くまでの「体験」すべてをデザインします。

- 「ハコ」の重要性

商品はラベルが付いた瓶だけで完結しません。それを包む「箱」も重要です。例えば、高付加価値商品ならVカットや貼箱、特殊印刷、箔押し などを用い、開ける瞬間の高揚感を演出します。 - 世界観の統一

ラベル、箱、手提げ袋、そしてコーポレートサイト、SNS まで、全てのアウトプットで一貫したビジュアルとストーリーを展開します。これにより、強力なブランドイメージが構築されます。 - 「コト体験」との連動

蔵見学やツーリズム、免税店向け商品 など、特別な「体験」と連動した限定パッケージやラベルは、非常に高い付加価値を生み出します。

第4章

「パッケージ・ラベルの進化」が未来を拓いた、3つの酒蔵ストーリー

「理屈は分かった。でも、それで本当に成功した蔵があるのか?」

その疑問にお答えしましょう。私たちが伴走支援させていただいた企業様の中にも、パッケージ・ラベルを含むブランディングの「進化」によって、確かな未来を掴んだ酒蔵様がいらっしゃいます。

事例1: 菊の里酒造(栃木県)

「風土×アート」で、ニューヨークの富裕層の心を射抜く

「大那」ブランドで確固たる地位を築いていた菊の里酒造様。次なる挑戦は、精米歩合17%のプレミアム純米大吟醸「新たな」での海外展開、特にニューヨークの富裕層へのアプローチでした。

- 課題:スペック(17%)の凄さだけでは、感度の高いニューヨーカーには響かない。彼らの感性に訴えかける「アート性」が必要でした。

- 進化のポイント:単なる「日本らしさ(和柄など)」に迎合しませんでした。蔵のルーツである「那須・大田原の風土」がもたらす「清々しさ」や「静謐の美」をコンセプトに設定。

ブランドカラーを、澄んだ伏流水をイメージさせる「青(Japan Blue)」に決定。那須の山々を撮影した神秘的な写真をパッケージに大胆に配し、ラベルは水墨画を思わすジャパニーズアートで表現しました。 - 未来:この「風土×アート」のデザインは、海外のバイヤーやミシュランレストラン関係者から「ミステリアスな日本の文化に触れるようだ」と高く評価されました。結果、ニューヨーク、パリ、香港など世界5カ国との商談がまとまり、まさに蔵の「新たな」道を切り拓くことに成功したのです。

事例2: 木戸泉酒造(千葉県)

複雑な「こだわり」を体系化し、統一されたブランドイメージを構築

明治12年創業、50年以上の熟成酒や「高温山廃酛」という独自の醸造法を持つ、木戸泉酒造様。その「こだわり」は多岐にわたり、素晴らしい財産でした。

- 課題:こだわりや商品ラインナップが多彩な一方、商品構成が複雑で、お客様に違いが伝わりづらい状態でした。また、ラベルデザインに統一感がなく、ブランドイメージが分散していました。

- 進化のポイント:まずは蔵の歴史と商品を徹底的に棚卸し。「高温山廃酛」という揺るぎない信念を軸に、全商品を「zero(定番)」「solo(単一熟成酒)」「ensemble(ブレンド熟成酒)」といった音楽用語を用いて分かりやすく体系化しました。その上で、代表銘柄「AFS」のラベルをリニューアル。従来の日本酒らしさにとらわれない、シンプルでモダン、かつ普遍的な強さを持つデザインに一新しました。

- 未来:新しく生まれ変わった「AFS」は、百貨店のバイヤーやラグジュアリー誌から高い評価を獲得。商品構成が整理され、蔵の「信念」がデザインで可視化されたことで、営業活動がしやすくなり、新たな取引の可能性が広がっています。

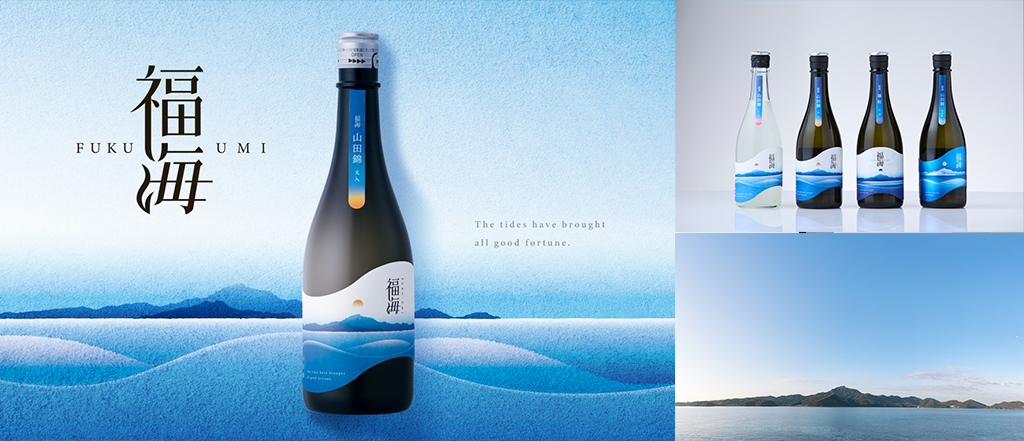

事例3: 福田酒造(長崎県)

原風景である「海」をラベルに宿し、蔵のアイデンティティを確立

長崎・平戸の美しい志々伎湾の沿岸で、創業1688年(元禄元年)から300年以上の歴史を刻む福田酒造様。15代目社長は「福田酒造らしさとは何か」を模索されていました。

- 課題:海に近い酒蔵は他にもある中で、自社だけの「唯一無二の価値」をどう表現するか。

- 進化のポイント:ルーツ・ブランディングにより、蔵の原風景である「志々伎湾の風土」こそが核であると再定義。社長が幼い頃から見てきた「美しく豊かなふるさとの海」を表現する、ピュアな酒「福海(ふくうみ)」を新開発しました。

私たちが手掛けたラベルデザインでは、志々伎湾の風景の奥行きや透明感、青の深みを表現する「福海ブルー」をキーデザインに設定。ボトルの形状に合わせた斬新な「波型」のラベルを採用しました。 - 未来:コンセプトとデザインが完璧に合致した新商品「福海」は、蔵のアイデンティティを象徴する商品となりました。その味わいと世界観は高く評価され、「インターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)2024」の純米吟醸酒の部にて「福海 山田錦火入れ」がシルバーを受賞。蔵のルーツが、世界に通用する価値へと昇華した瞬間でした。

これらの事例に共通するのは、単にデザインを変えたのではなく、自社の「ルーツ(価値)」を深掘りし、それを「パッケージ・ラベル」という形に最適化して「進化」させたことです。

まとめ

パッケージ・ラベルの進化は、蔵の未来をデザインする経営戦略です

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

日本酒の「パッケージ・ラベルの進化」は、単なる「ラベルの貼り替え」や「見た目のお化粧」ではない、ということがお分かりいただけたかと思います。

パッケージ・ラベルの進化とは、

「うちの蔵は、何者なのか?」(企業理念・コンセプト)

「誰に、何を届けたいのか?」(商品ラインナップの整理とターゲット設定)

「それを、どう伝えるべきか?」(ネーミング・デザイン制作)

という、経営の根幹を問い直す作業そのものです。

それは、蔵の「哲学」を再定義し、未来の「販路」を設計する、極めて重要な経営戦略なのです。

「課題は分かった。だが、何から手をつけていいか分からない」

「蔵の強みを『唯一無二の言葉』にできずにいる」

「コンセプト作りやデザイン制作まで、社内にリソースがない」

多くの社長が、そうお悩みです。

私たち第一紙行は、単にラベルをデザインする会社ではありません。

私たちは、酒蔵様の「未来に向けた挑戦」に寄り添う「伴走型」のパートナーです。

私たちは、社長の熱い「想い」をお聞きするところから始めます。

- Step1:現状の整理と戦略立案

まずは社長の理念を伺い、膨大な商品ラインナップを「Commodity(普段飲み)」「Premium(高品質)」「Luxury(最高級)」 に整理し、蔵の核となる価値を再発見します。 - Step2:リ・ブランディングとリ・デザイン

その核となる価値を、ターゲットの心に響く「コンセプト」 と「ネーミング」 に磨き上げ、唯一無二の「デザイン」 に落とし込みます。 - Step3:販路開拓とプロモーション支援

ラベルやパッケージをデザインして終わり、ではありません。国内外の販路開拓支援、多言語WEBサイトの構築、自社ECの強化、インバウンド対策 まで。造ったお酒を「売る」ところまで、責任を持って伴走します。

社長が先代から受け継ぎ、未来へつなぎたいと願う「旨い酒」。

その尊い価値を、眠らせたままにしておくのはあまりにもったいない。

あなたの蔵にしかない「物語」を、世界中の人を魅了する「価値」へと進化させる。

その第一歩を、私たち第一紙行と一緒に踏み出してみませんか?

まずは一度、社長の「想い」と「夢」をお聞かせください。

こちら

株式会社 第一紙行 (DAIICHISHIKO.CO.,LTD)

〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634

ONEST京都烏丸スクエア・6F

TEL 075-253-0800(代表) FAX 075‐253‐0910